名古屋広告業協会会員によるリレーエッセイです。

2025年7月17日公開

第67回「寄り添う力― 介護と広告の交差点」

昨年度、名古屋広告業協会に加入させていただきました新東通信の森 康久です。

この度、事務局様より今年度1回目のリレーエッセイの執筆をお願いしたいとのご依頼があり、大変僭越ながらお受けした次第です。

皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様こんにちは。名古屋生活3年目に突入した博報堂中部支社の田近です。

さて、名古屋ですし、会員の皆様の中にも中日ドラゴンズファンの方も多いと思いますが、私は1989年の大学入学時から、ヤクルトスワローズが大好きです(2006年にチーム名に“東京”の名を冠し、『東京ヤクルトスワローズ』に)。

中高の同級生に勧められ何となく気になる存在程度だったのですが、学生時代に神宮球場でビール飲みながらナイター見ているうちに、あまりにも弱く愛おしい球団だなあという想いを持ちはじめ、気が付いたら大が付くほどのファンになっていました。

野村ID野球で1992年頃から少し強くなった時期もありましたが、比較的Bクラスに転じる事も多く、皆さんも弱い球団というイメージを持っていると思います。

しかし、チームの弱さとは反比例するように、燕女子をはじめ、何故か新たなファンも多く球場に足を運ぶようになり、最近ではチケットを買うのも結構大変という状況になっています。

一方で、高齢化・超高齢化が進み、今後も益々進行していくことは避けられません。高齢社会・超高齢社会ではこれまでの制度や体制では対応しきれない問題が露呈して来ています。

具体的には、医療・福祉のあり方をはじめ、社会保障制度や財政の問題、現役世代の減少、及び人口減少に伴う経済成長率の低迷、また、高齢者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質、生命の質)の低下といった課題が挙げられ、介護の必要性・重要性が増している時代でもあります。

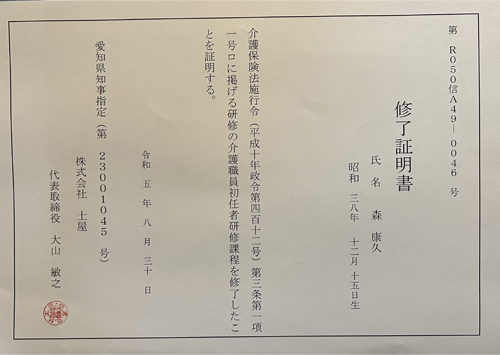

そこで、私は自分の家族は勿論、周りに介護支援を必要としている方々の為に役立つことがあるかもしれないと思い、定年を迎える年に介護士の資格を取得しました。正確には「介護職員初任者研修」という名称で、旧ホームヘルパー2級に該当する資格です(介護保険法施行規則改正により、2013年4月1日以降に名称が変更されました)。

「介護職員初任者研修」終了証明書

介護士になる為の学科・実務研修を通じて、なるほど・・・と思ったことがあります。

介護の基本は、「全てを支援してはいけない」という考え方。自分でできることは自分でやってもらい、どうしても難しいところだけに、そっと手を差し伸べる。そして、少しずつでも自分の力で動けるようになる――それが本当の介護なのです。

なぜこれが大切かというと、支援しすぎると人は自分の力を失ってしまうから。優しさのつもりが、過干渉になり、相手の可能性を奪ってしまうこともあるのです。

それまで、私の中での介護とは「何でも手を差し伸べて、全てをやってあげる」というイメージでしたので、考え方が180度変わった瞬間でした。

即ち、それは「人に寄り添う力」と言えます。

私がボランティアでお手伝いしている施設での介護の様子

介護の現場では、相手の痛みや不安、喜びに耳を澄ませることが最も大切です。

ただ単に、食事・排泄・入浴等のお世話をするだけでなく、その人がどんな人生を歩んできたのか、何を大切にしているのかを感じ取り、介護を必要としている人それぞれの価値観に寄り添うことが信頼を生み出します。

実は、私たち広告の世界も同じなのではないでしょうか。

商品を売るだけでは人の心は動きません。クライアントの思い、生活者の悩みや願いに深く耳を傾け、その本音に寄り添うことが、共感を生む広告に繋がる・・・。

「人に寄り添う」という姿勢は、単なる技術やテクニックではなく、心の在り方そのものではないでしょうか。相手の立場に立ち、言葉にならない思いを汲み取る。

「介護と広告」、一見、全く異なる仕事のように思われがちですが、私にとってこの二つは「人に寄り添う力」という点で深く繋がっています。

この二つの仕事を通じて、私はその大切さを実感しています。

どんな仕事も、最終的には「人」のためにあるのですから・・・。

介護と広告の交差点に立ち、二つの輝かしい未来に思いを馳せながら、筆を置きます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。